地域包括支援センター ひどい?利用者が語る不満と改善の声

ジョブメドレー:地域包括支援センター

地域包括支援センターに対して「ひどい」と感じる利用者の声が増えています。

「職員の対応に不満がある」「必要な支援が得られなかった」などの意見は、センターの役割への期待と現状とのギャップから生じています。

本記事では、こうした課題の背景や原因を詳しく解説し、改善策や成功事例も取り上げます。

地域包括支援センターをより良く利用するためのヒントが見つかるはずです。

|

記事のポイント ● 地域包括支援センターが「ひどい」と言われる理由の背景を理解できる。 ● 職員対応や地域差が生じる課題の具体例を知ることができる。 ● センターの改善策や成功事例を具体的に学べる。 ● 利用者自身ができる対策や他の相談窓口の選択肢を把握できる。 |

- 【目 次】

- 地域包括支援センターが「ひどい」と言われる理由

- 利用者の声に基づく具体的な不満事例

- 地域包括支援センターが直面する課題

- 改善策と成功事例

- 利用者ができる対策と他の選択肢

- まとめ: 信頼される地域包括支援センターを目指して

地域包括支援センターが「ひどい」と言われる理由

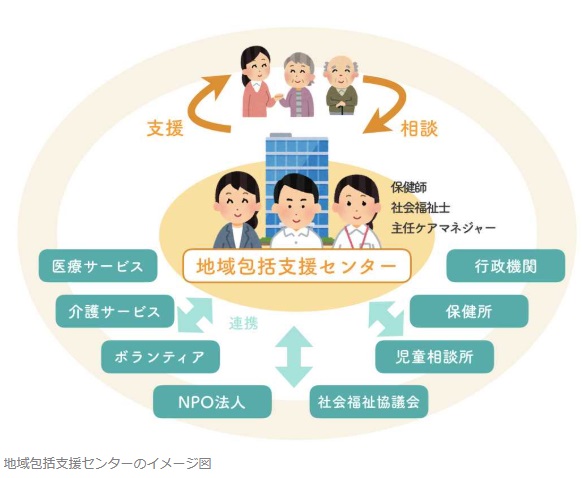

地域包括支援センターは、高齢者やその家族を支援するために設立された重要な施設です。

しかし、多くの利用者が「対応がひどい」と感じる原因には、いくつかの共通点があります。

ここでは、その主な理由を具体的に解説します。

職員の対応の質のばらつき

地域包括支援センターは自治体ごとに運営されているため、職員のスキルや経験にばらつきがあることが問題として挙げられます。

同じ相談内容であっても、地域によって対応が全く異なることがあり、これが利用者の不満を引き起こします。

例えば、ある利用者が介護サービスの手続きを相談した際、「担当者の知識不足で的外れなアドバイスを受けた」と不満を抱いたケースがあります。

このような例は、利用者の信頼を損なう要因となっています。

業務量の多さによる対応の遅れ

もう一つの大きな問題は、職員が抱える業務量の多さです。

多くのセンターでは、職員が一日に何十件もの相談を受けており、一人ひとりに十分な時間を割くことが難しい状況です。

緊急性の高い案件が優先されるため、日常的な相談が後回しにされることも少なくありません。

これにより、「何度も足を運んだのに解決しない」といった不満が生じるのです。

直接的・長期的支援が難しい現状

地域包括支援センターの役割は、相談窓口としての機能が中心です。

そのため、具体的な支援や長期的なサポートを直接提供することが難しい場合があります。

例えば、ある高齢者が認知症の親の介護について相談した際、「他の機関を紹介されるだけで、具体的な解決策は得られなかった」というケースもあります。

このような事例は、利用者が「頼りにならない」と感じる原因となります。

考察

これらの問題の背後には、地域格差や人材不足、職員教育の不足といった課題があります。

地域包括支援センターは重要な役割を果たしていますが、その運営や対応の質を向上させるためには、自治体や国の支援も欠かせません。

また、利用者側もセンターの役割を正しく理解し、適切に活用することが必要です。

利用者の声に基づく具体的な不満事例

地域包括支援センターに寄せられる不満の中には、実際の利用者の体験に基づく具体的な事例が多く含まれています。

ここでは、代表的なケースを挙げながら、不満の原因について詳しく見ていきます。

初回面談での遅刻や態度の問題

ある利用者は、高齢の親の介護について相談するために初回面談を予約しました。

しかし、担当者が15分以上遅刻し、特に謝罪もなく対応が始まったといいます。

また、相談中も適当な返答が多く、「本当に親身に対応してくれているのだろうか」と疑問を感じたとのことです。

このような態度の問題は、利用者の信頼を損ね、「もう二度と利用しない」と思わせる原因となります。

適切なサービスが提案されなかったケース

別のケースでは、認知症の家族を抱える利用者が具体的な支援を求めて相談に訪れました。

しかし、職員からは「これが標準的な手続きです」と説明されるだけで、利用者の状況に合ったサービスの提案がなかったといいます。

結果的に、利用者は自分で他の相談先を探すことになり、センターに対する不信感を募らせたとのことです。

このように、一律の対応では多様な利用者のニーズに応えることができません。

地域差によるサービスの質の違い

地域包括支援センターの運営は自治体ごとに異なるため、サービスの質に地域差が生じています。

例えば、ある地域では職員が迅速かつ丁寧に対応してくれた一方、別の地域では電話対応すら満足に行われなかったという声が寄せられています。

このような地域差は、利用者にとって不公平感を生み、「信頼できない」と感じさせる要因となります。

考察

具体的な不満事例を見ていくと、職員の態度や提案内容、地域による差などが共通の問題として浮かび上がります。

これらの問題を解消するためには、職員教育の徹底や地域間の連携強化が必要です。

また、利用者にとってわかりやすく、柔軟な対応が求められています。

このような改善が進めば、地域包括支援センターの信頼性が向上し、利用者にとって本当に頼れる存在となるでしょう。

地域包括支援センターが直面する課題

地域包括支援センターは、高齢者やその家族を支援するための重要な役割を担っています。

しかし、現場ではさまざまな課題が積み重なっており、その対応が求められています。

以下に、主要な課題を解説します。

人材不足と職員教育の課題

地域包括支援センターでは、人手不足が深刻化しています。

特に、高齢化が進む地域では相談件数が増加している一方で、経験豊富な職員の確保が難しい状況です。

その結果、新任の職員が多くの案件を抱えることになり、対応の質が十分でない場合もあります。

また、職員教育の体制が整っていない地域では、必要な知識やスキルの習得が追いつかず、不適切な対応が発生することも少なくありません。

地域差を生む自治体の財源不足

地域包括支援センターの運営は自治体の財源に大きく依存しています。

そのため、財政に余裕のある地域では十分な人員配置や設備投資が行える一方、財源が乏しい自治体では最低限の運営しかできないケースもあります。

このような地域差は、同じサービスを求める利用者にとって不公平感を生む大きな要因となっています。

高齢化に伴うニーズの多様化

日本では高齢化が急速に進んでおり、地域包括支援センターへの期待も年々高まっています。

しかし、利用者のニーズは多様化しており、単に介護サービスを紹介するだけでは対応しきれない状況です。

例えば、認知症患者を抱える家庭、孤独な高齢者、身体的に介助が必要な方など、それぞれに適した支援が求められます。

こうした幅広いニーズに応えるためには、センターの柔軟性が必要です。

考察

地域包括支援センターが抱える課題は、人材や資源、そして時代の変化によるニーズの複雑化に起因しています。

これらを解決するためには、自治体や国レベルでの支援拡充が欠かせません。

また、センター自体も、職員教育の充実や効率的な運営を目指していくことが必要です。

これらの取り組みが進めば、地域包括支援センターが本来の役割を果たし、多くの高齢者やその家族にとって頼れる存在となるでしょう。

改善策と成功事例

地域包括支援センターが「ひどい」と言われる問題を解決するために、さまざまな取り組みが行われています。

ここでは、具体的な改善策と成功事例を挙げながら、どのように信頼を回復し、質の高いサービスを提供できるようになったのかを解説します。

情報提供活動の強化とネットワーク構築

ある地域では、地域住民に向けて定期的な情報誌を発行し、地域包括支援センターの役割やサービス内容を広く周知しました。

この取り組みによって、利用者がセンターをどのように活用すればよいのかを具体的に理解できるようになり、相談件数が増加するとともに満足度も向上しました。

また、医療機関や福祉施設、ボランティア団体とのネットワークを構築し、迅速に適切な支援を提供できる体制を整えることで、「対応が遅い」という不満を減らすことに成功しています。

職員教育の改善

職員の対応スキル向上を目指し、定期的な研修を実施しているセンターもあります。

特に、相談スキルや高齢者特有の問題に関する知識を深める内容が取り入れられています。

その結果、利用者から「丁寧に話を聞いてもらえた」「具体的な解決策を提案してもらえた」という声が増え、センターに対する信頼が高まりました。

また、経験豊富な職員が新任者をサポートする体制を整えることで、全体的な対応力が向上しました。

地域特性に応じた柔軟なサービス提供

成功事例の一つとして、ある地方都市では地域特性に合わせたサービスを提供しています。

この地域では高齢者の割合が高いため、外出が難しい利用者に向けて訪問相談を強化しました。

この取り組みによって、利用者が抱える問題を直接確認しながら解決に導くことが可能になり、「相談しやすくなった」との声が増加しました。

また、地域住民が気軽に参加できるイベントや活動を企画し、高齢者の社会参加を促進することで孤立を防ぐ効果も得られています。

考察

これらの成功事例は、地域包括支援センターが抱える課題を解決するために重要なヒントを提供しています。

情報提供活動や職員教育、地域に合わせた柔軟な対応を進めることで、センターのサービスが利用者にとってより有益なものになることが分かります。

これらの取り組みが全国的に広がれば、多くの利用者が「安心して相談できる」と感じられるようになるでしょう。

利用者ができる対策と他の選択肢

地域包括支援センターに不満を感じた場合、それだけで諦めてしまうのはもったいないことです。

他にも利用できる相談窓口や、利用者自身でできる対策があります。

ここでは、他の相談先の選択肢や、不満を解消するためのアプローチについて詳しく説明します。

他の相談先を活用する

地域包括支援センター以外にも、高齢者やその家族を支援してくれる相談窓口はたくさんあります。

市区町村の高齢福祉課や介護保険課

市区町村が運営する高齢福祉課や介護保険課は、地域包括支援センターと同じように高齢者支援のための情報提供を行っています。

こちらでは、介護保険制度の利用方法や地域の福祉サービスについて直接相談することができます。

また、具体的な手続きが必要な場合にも、丁寧に対応してもらえることが多いです。

民間の相談窓口

最近では、民間の相談窓口やNPO法人が提供する支援サービスも増えています。

これらの窓口は、公的機関よりも柔軟で個別対応に優れていることが特徴です。

また、一部のサービスでは、訪問相談やオンラインでの相談も受け付けているため、地域包括支援センターでは対応が難しかった場合の代替手段として活用できます。

利用者自身ができるアプローチ

不満を解消するためには、利用者自身の行動も大切です。

相談内容を明確にする

相談に行く前に、自分が抱えている問題や希望する支援内容を具体的に整理しておくと良いでしょう。

これにより、担当者もより的確なアドバイスを提供しやすくなります。

フィードバックを伝える

センターの対応に不満を感じた場合、その旨を適切に伝えることで改善につながることもあります。

ただし、感情的にならずに冷静に意見を伝えることが大切です。

考察

地域包括支援センターが利用者全員に完璧な対応を提供するのは難しい現状があります。

しかし、他の相談窓口を上手に活用し、利用者自身が積極的に問題解決に動くことで、多くの問題は解消できます。

また、複数の選択肢を持つことで、「どこにも相談できない」という不安を軽減することができます。

これらの対策を通じて、より良い支援を受けられる環境を整えましょう。

まとめ: 信頼される地域包括支援センターを目指して

地域包括支援センターは、高齢者やその家族を支援する重要な存在です。

しかし、利用者から寄せられる不満の声や課題があるのも事実です。

本記事では、具体的な不満の原因や課題、そして改善策について解説しました。

利用者に寄り添い、信頼されるセンターとなるためには、職員のスキル向上やサービスの柔軟性が求められます。

また、地域差を減らし、誰もが平等に支援を受けられる環境を整えることが重要です。

利用者自身も他の相談窓口を活用するなど、主体的に行動することで、より良い支援を受けられる可能性が広がります。

地域包括支援センターがより良い方向に進化し、多くの人にとって頼れる場所となることを期待しています。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

関連記事